2025/03/27

平屋は本当に地震に強い?耐震性・耐震等級を徹底解説!

平屋は地震に強いイメージがありますが、本当にそうなのでしょうか?

安心して暮らせる地震に強い平屋を実現するために、ぜひ参考にしてください。

クリックできる目次

平屋が地震に強いといわれる理由

平屋建て住宅が地震に強いといわれるのには、主に2つの理由があります。それは「構造のシンプルさ」と「重心の低さ」です。それぞれについて詳しく解説します。

構造のシンプルさ

平屋が地震に強い第一の理由は、構造がシンプルであることです。

建物は柱や梁、壁などが組み合わさって成り立っていますが、2階建てや3階建てになるとそれらの構造が複雑になり、揺れに対する弱点が生じやすくなります。

一方、平屋は上下方向の負担が少なく、壁や柱の配置をバランスよく設計しやすいため、耐震性が高まります。例えば、大きな積み木タワーよりも、低くて広い積み木のほうが安定するのと同じ理屈です。

さらに、平屋は屋根の重さを均等に支えやすく、地震の際に特定の部分だけに過度な力がかかりにくいことが特徴です。そのため、地震時に建物がねじれたり、倒壊したりするリスクを抑え、揺れに強い構造体をつくりやすくなっています。

重心の低さ

平屋が地震に強いもう一つの理由は、重心の低さにあります。

建物の重心位置が高いと地震の揺れにより大きく振り回されますが、重心が低ければ揺れの影響を受けにくくなります。

高層建築の場合では上層部分が大きく揺れ、倒壊のリスクが高まりますが、背の低い建築は地面に近い位置に重心があるため、地震のエネルギーを分散しやすく、揺れが小さく抑えられるのです。

こうした特性により、平屋は地震の揺れに対して安定性を保ちやすい建物といえます。

過去の地震における平屋の被害状況

平屋は地震に強いイメージがありますが、実際に過去の地震ではどのような被害状況だったのでしょうか。一例として、2016年に発生した熊本地震における平屋の被害状況をみてみましょう。

熊本地震では、震度7の大地震が短期間のうちに2度も観測され、甚大な被害をもたらしました。住宅にも大きな被害が出ましたが、平屋だからといって必ずしも被害が少なかったわけではありません。2階建て住宅と同様に、多くの平屋が倒壊しました。

倒壊の主な原因は以下の通りです。

| 原因 | 説明 |

| 旧耐震基準 | 1981(昭和56)年5月以前に建てられた住宅は、現行の耐震基準に比べて耐震性が低い |

| 軟弱地盤 | 地盤が弱い土地では、地震の揺れが増幅されやすい |

| 隣家倒壊の巻き添え | 隣接する住宅が倒壊し、衝突することで被害を受ける |

| シロアリ被害 | シロアリによって住宅の構造材を腐食されると、耐震性が低下する |

これらの原因からわかるように、平屋だから地震に強いとは一概にいえません。耐震性を高めるためには、新しい耐震基準に適合しているか、地盤が強固か、隣家との距離は適切か、シロアリ被害がないかなどを確認することが重要です。

一方で、熊本地震では「耐震等級3」の住宅の多くが無被害、あるいは軽微な被害で済んだという報告(※)があります。万が一の災害にも強い家を建てたいと考えるなら、「耐震等級」は必ずチェックすべきポイントだといえるでしょう。

※国土交通省|熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書

耐震性を左右する「耐震等級」とは

ここからは、地震に対する強さをあらわす「耐震等級」についてくわしく解説していきます。

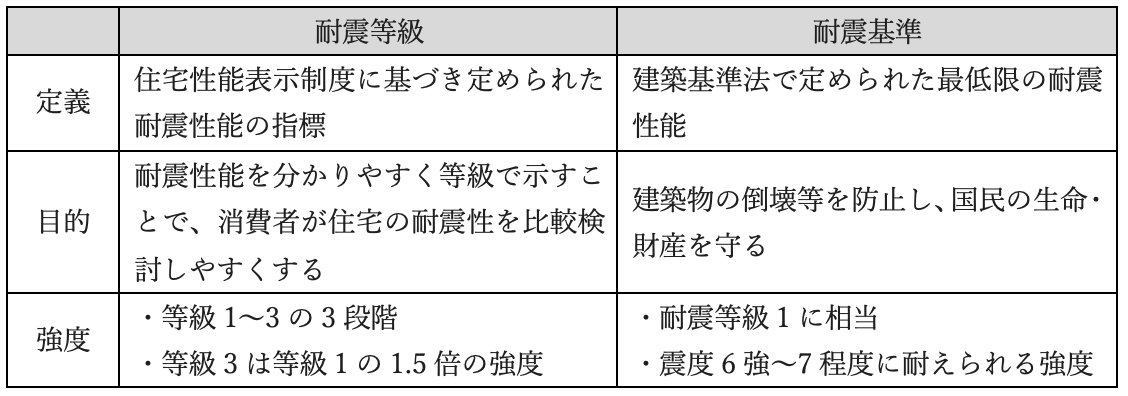

耐震等級とは?耐震基準との違いも

耐震等級とは、地震による建物の倒壊や損傷のしにくさをわかりやすく示す指標です。住宅性能表示制度に基づいて定められており、等級1から等級3までの3段階で評価されます。数字が大きくなるほど、耐震性能が高くなります。

一方、混同されやすい言葉として「耐震基準」が挙げられますが、こちらは建築基準法で定められた耐震性能です。人命を守ることを目的とした最低限の基準であり、大地震で損傷しても倒壊しないことを目指す、遵守必須の建築性能です。

以下に、耐震等級と耐震基準のおおまかな違いをまとめました。

耐震等級1~3の基準

耐震等級1から3における、それぞれの基準は以下の通りです。

耐震等級1

建築基準法で定められた最低限の耐震性能、すなわち耐震基準と同水準の性能です。震度6強から7程度の地震で倒壊・崩壊しない程度の強度を持ちますが、大地震後には損傷が大きいことが予想され、住み続けることが難しい可能性があります。

耐震等級2

耐震等級1の1.25倍の地震力に耐えられる性能です。数百年に一度発生するような、稀な大地震でも倒壊しない程度の強度を目指しています。地震後の損傷も少なく、補修することで住み続けられる可能性が高まります。

耐震等級3

耐震等級1の1.5倍の地震力に耐えられる性能です。数百年に一度発生するような、稀な大地震でも倒壊しない、最高レベルの耐震性能を誇ります。地震後の損傷も最小限に抑えられ、高い確率で住み続けられると考えられます。

耐震等級を高めるには、壁量を増やす、構造材の接合部を強化する、制震・免震装置を設置するなどの対策が必要です。建築コストは上がりますが、将来の安心・安全を確保するためには、より高い耐震等級を目指すことが推奨されます。

耐震等級は「住宅性能評価書」の取得により確認できますので、注文住宅など家づくりを行う際は必ずチェックしましょう。

| ▶コウエイハウジングは「設計住宅性能評価書」取得が標準装備

詳しくはこちら |

地震に強い平屋のつくり方

地盤が強い土地を選ぶ

地盤が弱い土地では、地震の揺れが増幅されたり、地盤沈下や液状化が生じたりすることで、建物に大きなダメージを与える可能性があります。家を建てる際は地盤が強い土地を選び、リスクを最小限に抑えましょう。

広域の調査では、ハザードマップなどで地盤の弱そうなエリアをチェックできます。さらに、周辺に地盤沈下している建物があったり、水にまつわる地名だったりする場合はリスクが潜んでいます。盛土や埋立による造成地も注意が必要でしょう。

土地ごとの詳細な地盤の強さは、建築前の「地盤調査」にて把握できます。ただし、中には地盤調査した結果、地盤改良が必要になるケースも少なくありません。適切な工法を選択して地盤改良を行えば、多少軟弱な土地であっても建物の安定性を高められます。費用はかかりますが、長期的な視点で見れば、建物の寿命を延ばし、安全性を確保するための投資といえるでしょう。

構造よりも耐震等級を重視する

一般的に、建物の耐震性は「木造」が一番低く、次に「鉄骨造」、最も強度が高いのが「鉄筋コンクリート造(RC造)」といわれています。しかし、地震に対する建物の強さは、構造の種類だけで決まるわけではありません。建物形状や階数、間取りなどによって耐震性が大きく異なります。そのため、構造の種類にかかわらず客観的に耐震性を評価できる耐震等級をチェックすることが大切です。

建築基準法で定められた最低基準は耐震等級1ですが、より高い耐震性能を求めるなら、等級2または等級3を目指しましょう。

| ▶コウエイハウジングは「耐震等級3+制振」が標準

詳しくはこちら |

バランスよく壁を配置する

建物の耐震性を高めるためには、壁の配置バランスが重要です。耐力壁(地震や風圧など水平方向の力に耐えるための構造壁)をバランスよく配置することで、地震の揺れを効果的に分散し、建物全体の強度を高められます。

偏った壁配置は、建物のねじれや変形を引き起こし、倒壊リスクを高める一因となります。特に、開口部が多い壁面や、壁の量が少ない方向は、地震に対して弱くなりやすいポイントです。

プランニング段階で設計士と相談しながら、耐力壁の種類や配置を検討し、希望の間取りと耐震性能の最適なバランスを見つけることが重要です。耐震シミュレーションなどを活用すれば、より具体的な対策を立てられるでしょう。

屋根を軽量化する

地震に強い平屋を実現するためには、屋根の軽量化も大切なポイントです。一般的に、屋根が重いほど地震時に建物にかかる負担が大きくなり、倒壊のリスクが高まります。

軽量な屋根材を使用すれば、建物の重心を下げ、地震の揺れによる影響を軽減できます。瓦屋根に比べて軽いスレート屋根やガルバリウム鋼板屋根は、耐震性の観点から見れば最適な屋根材といえるでしょう。

なお、太陽光パネルを設置する場合は、屋根の重量増加を考慮し、耐震性を損なわないよう注意が必要です。

平屋の耐震性をさらに高めるための工夫

制震ダンパーの導入

地震の揺れを吸収する装置である制震ダンパーを導入すれば、平屋の耐震性をさらに向上させられます。

制震ダンパーは、地震エネルギーを熱エネルギーに変換することで、建物へのダメージを軽減する装置です。種類もさまざまで、オイルダンパー、粘弾性ダンパー、金属ダンパーなどがあり、建物の構造や予算に合わせて最適なものが選ばれます。

ダンパーの設置により、地震時の揺れ幅を小さく抑え、構造材の負担を軽減することで、建物へのダメージを最小限に抑えられます。また、繰り返し発生する余震にも効果を発揮し、建物の安全性を持続的に確保できるのが大きな特徴です。

導入コストはかかりますが、建物の長寿命化、そして居住者の安全・安心を確保するうえで有効な手段といえるでしょう。

| ▶コウエイハウジングは「耐震等級3+制振」が標準

詳しくはこちら |

免震構造の採用

免震構造は、建物と基礎の間に免震装置を設置し、地震の揺れを建物に直接伝えにくくする仕組みです。積層ゴムや鋼材ダンパーなどを組み合わせた免震装置が地震エネルギーを吸収し、建物自体の揺れを大幅に減らします。これにより、上部構造へのダメージを最小限に抑え、建物の倒壊を防ぎます。

平屋は重心が低いため免震構造との相性が良く、効果的に耐震性を高められます。ただし、初期費用が高額な傾向にあり、平屋の規模によってはオーバースペックになる可能性もあるため、設計士に相談しながら検討を進めましょう。

造作家具の設置

地震による家具の転倒は、家財への損害だけでなく、住人への怪我のリスクも高めます。そのため家具の固定は、住宅の地震対策として重要なポイントです。特に、寝室や子供部屋など、人が長時間過ごす場所に設置された家具は、しっかりと固定する必要があるでしょう。L字金具などを用いて、壁や天井に固定すれば、転倒を防ぎ安全性を確保できます。

さらにリスクを減らす家具としては、「造作家具」がおすすめです。造作家具は壁や床に直接固定できるため、より効果的に転倒を防げます。

壁面いっぱいの本棚、家族全員分の衣類をしまうクローゼット、重い食器を収めるキッチンボードなども、造作家具なら倒れる心配がなく、災害後の片付けや修繕の負担も減るでしょう。設計段階から造作家具をプランに組み込み、地震時も安心できる住まいを目指しましょう。

地震に強い平屋で安心な暮らしを

平屋は、その構造的な特徴から地震に強いといわれています。しかし、ただ平屋を建てるだけでは十分ではありません。耐震性を高める工夫を凝らすことで、より安心で安全な暮らしを実現できるのです。

以下に、地震に強い平屋をつくるためのポイントをまとめました。

・耐震等級3を取得

等級3は、数百年に一度発生する地震でも倒壊しない最強レベルの耐震性能です。

・制震技術の導入

制震ダンパーは地震の揺れを吸収し、建物の損傷を軽減します。

・屋根の軽量化

軽い屋根材は建物の重心を下げ、耐震性を向上させます。

・地盤改良

適切な地盤改良工事は地盤の強度を高め、不同沈下などのリスクを軽減します。

コウエイハウジングでは、耐震等級3に加え、制振装置を標準搭載。さらに、認定長期優良住宅、設計住宅性能評価書の取得も標準仕様としています。地震に強いだけでなく、長く安心して暮らせる家づくりをお手伝いいたします。

徳島県で平屋住宅の建築をお考えの方は、ぜひコウエイハウジングにご相談ください。お客様のご要望に合わせて、最適なプランをご提案いたします。

▼資料請求・お問合せはこちら▼

https://koeihousing.biz/contact#formlink

▼イベント情報・来場予約はこちら▼

https://koeihousing.biz/event

https://koeihousing.biz/modelhouse02#formlink